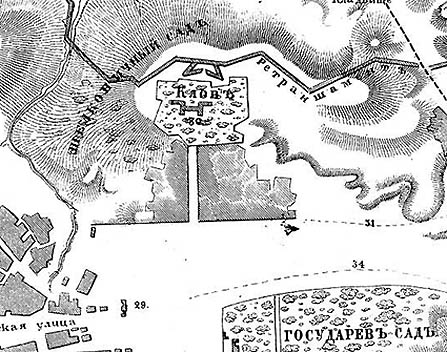

¬†–Э–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П —Г–ї–Є—Ж–∞-—В–µ—А–∞—Б—Б–∞, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–∞—П –≤ XIX –≤. –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г –Њ—В –Р—Б–Ї–Њ–ї—М–і–Њ–≤–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л –Є –Я—А–Њ–≤–∞–ї—М—П —Г –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Є—П –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–і–∞. –£–ї–Є—Ж–∞ –Њ–і–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ —Н—Б–њ–∞–ї–∞–і—Г (–Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Г—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –Э–Њ–≤–Њ–є –Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є) –Є –±—Л–ї–∞ –Ј–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –і–Њ–Љ–∞–Љ–Є –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–љ–∞–µ–Љ–љ—Л—Е —Н—В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є.

–Я–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ—М—П–Љ –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤–Ї–∞ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –і–Њ –і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є –Є —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М, —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А—П–Љ—Л–Љ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –ґ–Є—В–µ–ї–Є —Ж–µ–љ—В—А–∞ –Љ–Њ–≥–ї–Є –і–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ –Ф–љ–µ–њ—А–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Г–Ј–µ–љ—М–Ї–∞—П –≥—А—П–Ј–љ–∞—П —Г–ї–Њ—З–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –і–ї—П ¬Ђ–њ–µ—И–µ–≥–Њ —В—Г—А–Є–Ј–Љ–∞¬ї –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –і–ї—П —В–µ–ї–µ–≥ –Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –љ–∞ –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ—Г—О –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –Ї—А—О–Ї —З–µ—А–µ–Ј –Я–µ—З–µ—А—Б–Ї –Є–ї–Є –Я–Њ–і–Њ–ї.

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –•–•–≤. –Њ –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–є–љ–Њ–є –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤–Ї–µ –≤–і—А—Г–≥ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є. –Т 1912 –≥–Њ–і—Г –Њ –љ–µ–є –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ–љ–Є–≤—Л–є, —В–Њ—З–љ–µ–µ вАУ –Њ–± –∞–Љ–±–Є—Ж–Є–Њ–Ј–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –Њ—В—Ж–Њ–≤ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В—М –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –∞–ї–ї–µ—О, –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤–Ї—Г –Є —Б–њ—Г—Б–Ї –Ї –Ф–љ–µ–њ—А—Г –≤ –Њ–і–љ–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —И–Њ—Б—Б–µ, –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –і–ї—П –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Њ–Ї. (–±–ї–∞–≥–Њ, –≥–ї–∞—Б–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –і—Г–Љ—Л, –њ–Њ —З–Є—Б—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є—О —Б–ї—Л–ї –Ј–∞—П–і–ї—Л–Љ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є—Б—В–Њ–Љ)вА¶ –Ф–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є–Є –Ї–Є–њ–µ–ї–Є, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Я–µ—А–≤–∞—П –Ь–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞. –Я–ї–∞–љ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є —Г–ґ–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —З–∞—Б—В—М—О –Я–∞—А–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є.

–Т –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є–Є –Є–і—Г—В –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–µ—Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж—Л, –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞—О—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–µ –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–µ –≤–µ—А—Б–Є–Є. ¬Ђ–Ъ—А–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Њ—В—Ж–Њ–Љ¬ї –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤–Ї–Є —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –њ–µ–≤—Ж–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –Њ–љ —П–≤–љ–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ–≤–∞—В–Њ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –і–ї—П —Н—В–Њ–є —А–Њ–ї–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞ –Њ –љ–µ–Ї–Њ–Љ –≤—А–∞—З–µ –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ, —П–Ї–Њ–±—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–і–µ—Б—М –≤ 1915–≥ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л. –Э–Њ, –Њ–њ—П—В—М –љ–µ–Ј–∞–і–∞—З–∞ вАУ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Г–ї–Є—Ж—Л —Д–Є–≥—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤ –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –µ—Й–µ –≤ 1880—Е –≥–Њ–і–∞—Е. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –≤–µ—А—Б–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ XVII–≤. –љ–∞ –і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —В–µ—А—А–∞—Б–∞—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —Б–∞–і—Л —А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Ь–Њ–≥–Є–ї—П–љ—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Ш—Б–∞–Є–Є –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤–Ї–∞ вАУ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–Ј—М–µ–є —В—А–Њ–њ—Л, —З—В–Њ, –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Г–Ј–Ї–Њ–Љ—Г –Ї—А—Г—В–Њ–Љ—Г —Б–њ—Г—Б–Ї—Г.

–Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤–Ї–Њ–є –Њ–і–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –≤—Б—О –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Г—О –љ—Л–љ–µ –Ч–µ–ї–µ–љ—Л–Љ —В–µ–∞—В—А–Њ–Љ, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–∞—А—П–і—Г —Б —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–Њ–Љ –Я—А–Њ–≤–∞–ї—М–µ.