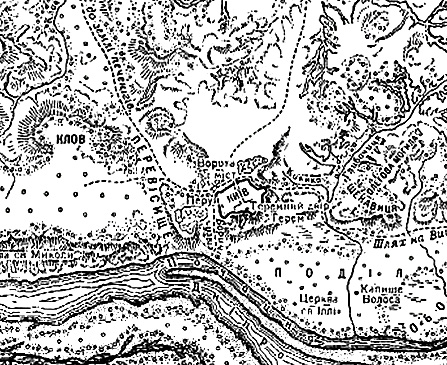

–£–ґ–µ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–є —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ (–Є–ї–Є –≥–Є–і—А–Њ–љ–Є–Љ?) —Б –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–њ–Є—Б–Ї–Њ–є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –Ь–∞–є–і–∞–љ–∞ –Э–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б—В–Њ–Є—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ—Б–Њ–±–Њ.

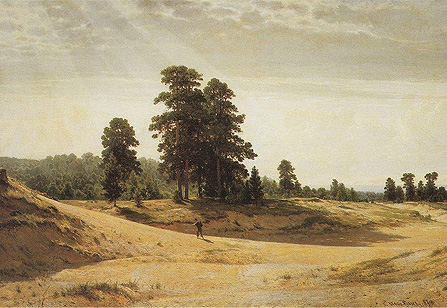

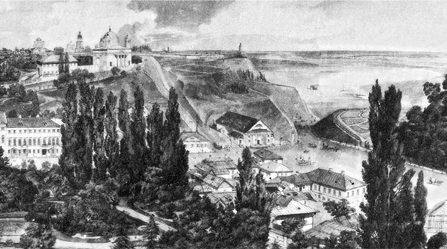

–Т—А–Њ–і–µ –±—Л –≤—Б–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ вАУ –љ–∞ –Ь–∞–є–і–∞–љ–µ —А–∞–љ—М—И–µ –±—Л–ї–Њ –і—А–µ–Љ—Г—З–µ–µ –±–Њ–ї–Њ—В–Њ. –≠—В—Г —В–µ–Љ—Г –ї—О–±—П—В —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е вАУ —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Њ–≤–Њ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —З–∞—Б—В–Њ —Б–∞–Љ–Є –љ–µ —В–∞–Ї, —З—В–Њ–± –Њ—З–µ–љ—М, –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ъ–Є–µ–≤–∞, –∞ –Њ–і–љ–Њ–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–љ–Њ–є —Д—А–∞–Ј–Њ–є –Њ –±–Њ–ї–Њ—В–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—А–∞–Ј–Є—В—М –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–Є–є –љ–∞—А–Њ–і –љ–∞ –њ–Њ–≤–∞–ї¬† вАУ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ, —В—Г—В –µ—Й–µ –љ–µ —В–∞–Ї –і–∞–≤–љ–Њ –њ—А—Л–≥–∞–ї–Є –Ї–Њ–Ј—Л, –ґ–∞–±—Л –Ї–≤–∞–Ї–∞–ї–Є, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М вАУ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤—Г–є—В–µ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Г!

–Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е вАУ –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–µ –Љ–Є—Б—В–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±–Њ–ґ–∞—О—В –≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –±–∞–є–Ї–Є –Њ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В—Л—Е –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –Ї–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ, –µ—Б–ї–Є –Є—Е –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞—В—М, 90% –ґ–Є–ї–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г! –Ю–і–љ–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Њ –±–Њ–ї–Њ—В–µ вАУ –Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–і–Њ–ї—М–µ –і–ї—П —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є. –Ґ.–µ. – –ї–µ—И–Є–µ, –≤–Њ–і—П–љ—Л–µ,¬† –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —А—Г—Б–∞–ї–Ї–Є, –Ї–Є–Ї–Є–Љ–Њ—А—Л, –±–Њ–ї–Њ—В–љ–Є–Ї–Є, –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ —З–µ—А—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –≤–Є–і–µ–ї–Є –љ–∞ –Ь–∞–є–і–∞–љ–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–≥–µ–Љ—Л, —В–∞–Ї –Є –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ –ї—О–і–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В –∞–ї–Ї–Њ–≥–Њ–ї—М–љ—Л—Е¬† –ї–∞—А—М–Ї–Њ–≤ –Є ¬Ђ–љ–∞–ї–Є–≤–∞–µ–Ї¬ї –≤ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –Ґ—А—Г–±–∞.

–Т вАУ —В—А–µ—В—М–Є—Е, —З—В–Њ –≥—А–µ—Е–∞ —В–∞–Є—В—М, –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–Њ–ї–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ ¬Ђ–і—А—Г–Ј—М—П¬ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–∞–є—В–∞—Е,¬† —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є–µ, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –±–Њ–ї–Њ—В–љ—Л—Е –ї–µ–≥–µ–љ–і, —З—В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ —Б —В–∞–Ї–Њ–є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М—О –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤ –љ–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ –љ–µ—В, –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–µ –Ї–Њ–Ј—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –і—М—П–≤–Њ–ї–∞. –Р ¬Ђ–≥–љ–Є–ї–∞—П –±–Њ–ї–Њ—В–љ–∞—П —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є–Ї–∞¬ї —В–Њ–ї–Ї–∞–µ—В —Е–Њ—Е–ї–Њ–≤ –љ–∞ –≤—Б—П–Ї–Є–µ —Б–Љ—Г—В—Л, –њ—А–Њ—В–µ—Б—В—Л, ¬Ђ–њ–Њ–Љ–∞–љ–∞—А—З–µ–≤—Л–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є¬ї, –Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –љ–µ–ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –±—А–∞—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є (—З—В–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –і–ї—П –Ы—М–≤–Њ–≤–∞, –≥–і–µ –љ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –±–Њ–ї–Њ—В–∞, –∞ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В!). –Ъ–Њ—А–Њ—З–µ, –љ–µ—В, —З—В–Њ–± –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –њ–Њ-—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є, –Ы–Њ–±–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А! (–Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–Њ–≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є), —Б—А–∞–Ј—Г –Њ—В–њ–∞–і–µ—В –Њ—Е–Њ—В–∞ –±—Г–Ј–Є—В—М!

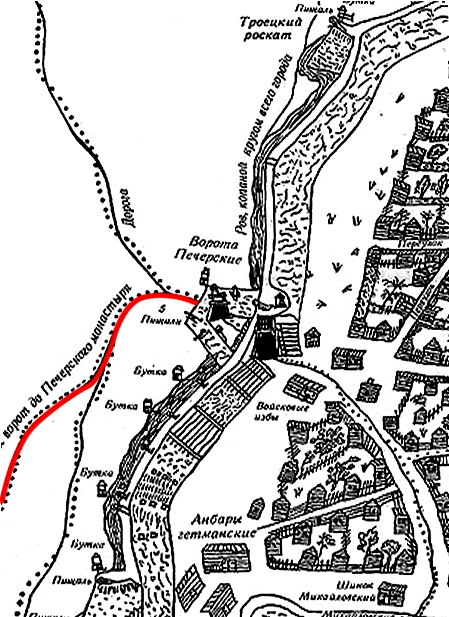

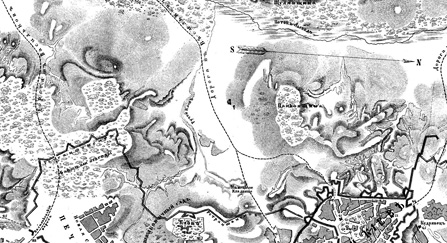

–°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—В–Є–Љ—Г–ї —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П, –∞ —З—В–Њ –ґ–µ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–Љ¬† –Ь–∞–є–і–∞–љ–µ –±—Л–ї–Њ? –°—Г–і—П –њ–Њ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–Љ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞–Љ, —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –У—А–Є–Љ–њ–Є—З—Б–Ї–∞—П —В—А—П—Б–Є–љ–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–Є –±—Г–і—М ¬Ђ—Б–Њ–±–∞–Ї–Є –Ї–љ—П–Ј—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞¬ї –Є –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ! –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –±–Њ–ї–µ–µ –≤–і—Г–Љ—З–Є–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ъ–∞–ї—М–љ–Є—Ж–Ї–Є–є, ¬Ђ–У–∞–Ј–µ—В–∞ –њ–Њ-–Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є¬ї 10\09\2008) –љ–µ–±–µ–Ј–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—О—В—Б—П –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є, –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї–Њ—В–∞ –њ—А—П–Љ–Њ —Г –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В (–Ы—П–і—Б–Ї–Є—Е, –∞ –Ј–∞ —В–µ–Љ –Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Є—Е). –Т —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –ї–Є–±–Њ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ —Б—В–Њ—П–ї–Є –±—Л –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –ї–Є–±–Њ – –±–Њ–ї–Њ—В–Њ –і–∞–≤–љ–Њ –±—Л –Њ—Б—Г—И–Є–ї–Є!

–С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ вАУ –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ—Г –±–Њ–ї–Њ—В—Ж—Г –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ–≥–і–µ –±—Л–ї–Њ —Г–Љ–µ—Б—В–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –Ь–∞–є–і–∞–љ–µ —Б —В.–љ. —З–µ—В–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ъ—А–µ—Й–∞—В–Є–Ї–∞ (–µ–≥–Њ –љ–µ—З–µ—В–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –Ј–∞–љ—П–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ¬† –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є), –∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –љ–µ–Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤–∞–ї —Б —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–Љ–Є –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ, –њ–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ—М—П–Љ —Б –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞–ї –µ—Й–µ –Є —В—О—А–µ–Љ–љ—Л–є –Њ—Б—В—А–Њ–≥! –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л¬† –≤–∞–ї–∞, –Њ–њ—П—В—М –ґ–µ, —В—А–Є —И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–Є–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є.

–Ф–∞, –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–Є, –Ї–∞–Ї¬† –љ–Є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–Є—В, –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–љ–Є–µ –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –±–Њ–ї–Њ—В–∞, –≤ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ (–љ—Г –Ї–∞–Ї–∞—П —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞ –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є—В –Ї–Њ–Ј—Г-–Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є—Ж—Г –њ–∞—Б—В–Є—Б—М –љ–∞ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –±–Њ–ї–Њ—В–Њ, —З—В–Њ–± –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —А–Њ–ґ–Ї–Є –і–∞ –љ–Њ–ґ–Ї–Є?!). –Т –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, –Ї–Њ–Ј—М–µ –±–Њ–ї–Њ—В–Њ, –Є–ї–Є –Ї–Њ–Ј–Є–љ–Ї–∞, —Н—В–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –≥–Є–і—А–Њ–љ–Є–Љ, –∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ.

–Ъ–Њ–Ј—М–Є–Љ–Є –±–Њ–ї–Њ—В—Ж–∞–Љ–Є –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Њ–Ј–µ—А–∞ –Є–ї–Є –Ј–∞–њ—А—Г–і—Л —Б –±–Њ–ї–Њ—В–Є—Б—В—Л–Љ–Є, –њ–Њ—А–Њ—Б—И–Є–Љ–Є –Ї–∞–Љ—Л—И–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ–Є, –≥–і–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —А–Є—Б–Ї–∞ —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞ –≤—Л–њ–∞—Б–∞–ї–Є —Б–Ї–Њ—В–Є–љ—Г. –Ъ вАУ—Б—В–∞—В–Є, –≤ –њ—Г—В–µ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ –њ–Њ –Ъ–Є–µ–≤—Г 1917 –≥–Њ–і–∞ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –®–µ—А–Њ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ—А–љ—Л–Љ –њ–Њ –±–µ–ї–Њ–Љ—Г –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: ¬Ђ–Э–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є, –≥–і–µ –љ—Л–љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –У–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–∞—П –Ф—Г–Љ–∞, —Б—В–∞—А–Њ–ґ–Є–ї—Л –њ–Њ–Љ–љ—П—В –њ—А—Г–і (—В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –Ъ–Њ–Ј—М–µ –С–Њ–ї–Њ—В–Њ) –Є –њ–ї–Њ—В–Є–љ—Г —Б –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є¬ї.

–Ш —В–∞–Ї вАУ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є-—А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–ї–Њ—В–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П –Ј–∞–њ—А—Г–і–∞ —Г –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л! –Я—А–∞–≤–і–∞, –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ—А—Б–Є–є. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л–Љ вАУ —Н—В–Њ, –ї–Є–±–Њ¬† —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П¬† –Љ–µ–ґ–і—Г –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–Љ –У–ї–∞–≤–њ–Њ—З—В–∞–Љ—В–Њ–Љ –Є –Я—А–Њ—А–µ–Ј–љ–Њ–є. –Ы–Є–±–Њ –њ—А—П–Љ–Њ –њ–Њ–і –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ —Б–Ї–ї–Њ–љ–Њ–Љ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–∞–ї–∞, –Љ–µ–ґ–і—Г –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–Љ–Є –њ–µ—А–µ—Г–ї–Ї–Њ–Љ –®–µ–≤—З–µ–љ–Ї–Њ, —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ–Є –Ь–∞–ї–Њ-–Я–Њ–і–≤–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є –Я–∞—В–Њ—А–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Н—В–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Б—В–∞—А–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ—Г–ї–Ї–∞ –®–µ–≤—З–µ–љ–Ї–Њ вАУ –Ъ–Њ–Ј—М–µ–±–Њ–ї–Њ—В—Б–Ї–∞—П. –Ш, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –≥–Є–і—А–Њ–љ–Є–Љ —Б—В–∞–ї —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–Њ–Љ, —В–Њ—З–љ–µ–µ¬† –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ –Ј–∞—Ж–µ–њ–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М? –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ј–∞ –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Г! –Т —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Є—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Э—Г, –∞ –µ—Б–ї–Є –≤–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П, –Ї–∞–Ї —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М —Б –±–∞–Ј–∞—А–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–ї–µ –Њ–і–љ–Є—Е –Є–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В? –І—В–Њ-—В–Њ —В–Є–њ–∞ –Ґ–Њ—А–≥ —Г –±—А–∞–Љ—Л? –Ш —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ—А–Њ—В –Є –±–∞–Ј–∞—А–Њ–≤, –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–і –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ–Є!? –Ґ—Г—В —Б–≥–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —Б—В–∞—А–µ–љ—М–Ї–∞—П –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞. –£ –Ъ–Њ–Ј—М–µ–≥–Њ –±–Њ–ї–Њ—В–∞ вАУ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —Н—В–Њ —В–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞, –≥–і–µ –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞! –Т–Њ—В –Є –≤—Б—П –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞!

–І–µ—Б—В–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П –і–∞–ґ–µ –ґ–∞–ї–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –љ–∞—И–µ–Љ –Ь–∞–є–і–∞–љ–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Н–і–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Г, –і–∞–ґ–µ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —В–Њ–њ–µ–є. –Э–Њ, –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –њ—А–Є—И–ї–Њ –Є –µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ—П!