–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ї–љ—П–Ј—О –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤—Г

–Ф—Г–±—Л –Ї–љ—П–Ј—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞

–Ґ–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –≤ XIX–≤. –≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–µ –і—Г–±—Л. –°–∞–Љ—Л–є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ь–µ–ґ–Є–≥–Њ—А—М–µ –Є —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Њ—З–љ—Л—Е –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Ї–∞—Е –≤ –Ь–µ–ґ–Є–≥–Њ—А–Њ—Б–Ї–Њ–µ —Г—Й–µ–ї—М–µ вАУ –њ–Њ–ї—О–±–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–Љ –і—Г–±–Њ–Љ. –Х–≥–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–ґ–Є–≤–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Њ–є —А–Њ–і–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є¬ї. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л ¬Ђ–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –і—Г–±—Л¬ї –≤ –њ–∞—А–Ї–µ –Ы—Г–Ї–∞—И–µ–≤–Є—З–∞ (–≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –®–µ–≤—З–µ–љ–Ї–Њ). –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і—Г–±–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Г—Б–∞–і—М–±–∞—Е –Њ—В –Ъ–Є—В–∞–µ–≤–Њ –і–Њ –У–Њ–ї–Њ—Б–µ–µ–≤–Њ. –Э–Њ –Ј–∞ –Є—Б—В–µ–Ї—И–Є–є –≤–µ–Ї —А–µ–ї–Є–Ї—В–Њ–≤—Л—Е –і—Г–±–Њ–≤ –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М. –Я–Њ–≥–Є–± –Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –і—Г–± –≤ –Ь–µ–ґ–Є–≥–Њ—А—М–µ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ—А–Є–≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –Є –Ы—Л—Б–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–µ —З–∞—Б—В—М –і—Г–±–Њ–≤ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М. –Я—А–Є —В–Њ–Љ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –љ–µ –Њ —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–љ–Є—Е –і—Г–±–∞—Е, –∞ –Њ–± –Є—Е –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е –њ—П—В–Є—Б–Њ—В–ї–µ—В–љ–Є—Е —Б–Њ–±—А–∞—В—М—П—Е. –Ф–µ—А–µ–≤—М—П, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –љ–µ –Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В—Б—П, –і—Г–њ–ї–∞ –љ–µ —Ж–µ–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—О—В—Б—П, –і–µ—А–µ–≤—М—П –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞—О—В –Њ–і–љ–Њ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ. –°–Є–ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В, –Њ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ—В!

–У—А—Г—И–∞ –Ї–љ—П–Ј—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞

–Р—А—Б–µ–љ–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П –њ—Г—И–Ї–∞

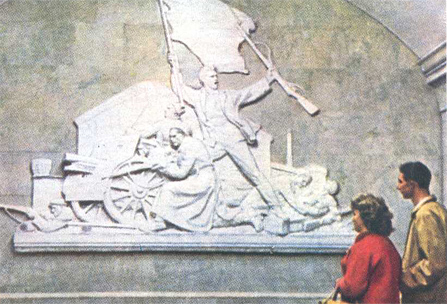

–Т –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—Г—И–Ї–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –њ–Њ–і –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О –±–Њ—А—М–±—Г —Б –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є. –С—Л–ї –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –±–∞—А–µ–ї—М–µ—Д –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Љ–µ—В—А–Њ ¬Ђ–Р—А—Б–µ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П¬ї —А–∞–±–Њ—В—Л –Ш.–Т. –Ь–∞–Ї–Њ–≥–Њ–љ–∞ –Є –Р.–Т. –Э–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ. –Я—Г—И–Ї–∞ –≤—Л—Б—В–Њ—П–ї–∞. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і –њ—Г—И–Ї–Њ–є —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –ї–µ–≤—Л—Е –њ–∞—А—В–Є–є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є. –Ъ–∞–Ї –љ–∞–Ј–ї–Њ, —П—А—Г—Б–Њ–Љ –љ–Є–ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Р—Б–Ї–Њ–ї—М–і–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞, –≥–і–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В—Л —А–∞–Ј–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є. –Ъ–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–є –љ–∞–Ј–∞–і, —Н—В–Є —Б–Є–ї–∞ –Є –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –Љ–Є—А–Є—В—М—Б—П. –Я–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В—Л—З–Ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї —А–µ—И–µ–љ–Є—О –≤–ї–∞—Б—В–µ–є —Б–љ–µ—Б—В–Є –њ—Г—И–Ї—Г –Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—В–Є –Ъ—А–µ—Б—В –≤ —З–µ—Б—В—М –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –Ъ—А—Г—В —Б –Р—Б–Ї–Њ–ї—М–і–Њ–≤–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л. –Т –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –Є—В–Њ–≥–µ –Є –њ—Г—И–Ї—Г, –Є –Ъ—А–µ—Б—В –њ–Њ–Ї–∞ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В—Б—В–Њ—П—В—М. –Я—Г—И–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Б—В–Њ–Є—В –Њ–љ–∞ –±–Њ–Ї–Њ–Љ, –Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–∞—П –µ–µ —Б—Г–і—М–±–∞ –љ–µ —П—Б–љ–∞.

–Ь–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –і–Њ—Б–Ї–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —И–Ї–Њ–ї

–ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Њ–≤ –Т–∞–ї, 40.

–°–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А вАУ –Ь.–Ф. –Ь–∞—А—З–µ–љ–Ї–Њ,

–∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А вАУ –Ґ. –У. –Ф–Њ–≤–ґ–µ–љ–Ї–Њ

–Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–µ (–њ—А–Њ—Б—Д–Њ—А–љ–Њ–µ) —В–µ—Б—В–Њ

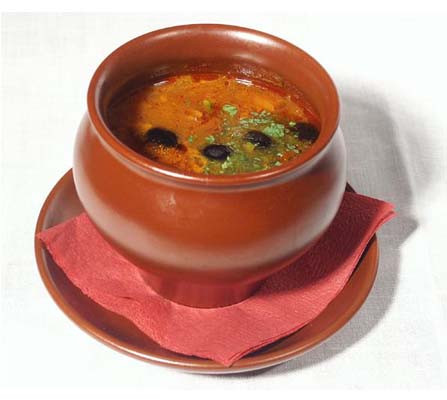

–С–Њ–≥–∞—В–∞—П —О—И–Ї–∞ –њ–Њ-–Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є

–≠—В–Њ –±–ї—О–і–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –≤ –±–Њ–≥–∞—В—Л—Е –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П—Е –Є –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є –і–ї—П –Ј–љ–∞—В–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—В–µ–є. –Э–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ —О—И–Ї–∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —А—Л–±–љ—Г—О –Њ–Ї—А–Њ—И–Ї—Г –Є –њ—А–Є—И–ї–∞, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–µ –±–ї—О–і–∞, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Є–Ј –У—А–µ—Ж–Є–Є

–С—Г–ї—М–Њ–љ –≤–∞—А–Є–ї–Є –љ–∞ –і–≤—Г—Е –Є–ї–Є —В—А–µ—Е –≤–Є–і–∞—Е —А—Л–±—Л (–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ —А—Л–±—Л –ґ–Є—А–љ–Њ–є, —А—Л–±—Л –њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є –Є —А—Л–±—Л –Љ–µ–ї–Ї–Њ–є), –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–ґ–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є –ї—Г–Ї —Б –Љ–Њ—А–Ї–Њ–≤–Ї–Њ–є –Є –±–µ–ї—Л–Љ–Є –Ї–Њ—А–µ–љ—М—П–Љ–Є, –≤ –±—Г–ї—М–Њ–љ –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–ї–Є –Њ–≥—Г—А–µ—З–љ—Л–є —А–∞—Б—Б–Њ–ї, —В–µ—А—В—Л–µ —Б–Њ–ї–µ–љ—Л–µ –Њ–≥—Г—А—Ж—Л, –Љ–∞—Б–ї–Є–љ—Л. –Т —Б—В–∞—А–Є–љ—Г –±–ї—О–і–Њ –Ј–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є –њ–∞—Б—В–Њ–є –Є–Ј –≤–∞—А–µ–љ–Њ–≥–Њ –±—Г—А–∞–Ї–∞, —З–µ—А–љ–Њ—Б–ї–Є–≤–∞ –Є —В–Њ–ї—З–µ–љ—Л—Е –Њ—А–µ—Е–Њ–≤, –њ–Њ–Ј–ґ–µ —Н—В—Г —Б–Љ–µ—Б—М –≤—Л—В–µ—Б–љ–Є–ї–Є –њ–Њ–Љ–Є–і–Њ—А—Л. –Я—А–Є–њ—А–∞–≤—Л вАУ –ї–∞–≤—А–Њ–≤—Л–є –ї–Є—Б—В, –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–µ—Ж. –Ь–µ–ї–Ї—Г—О —А—Л–±—Г –ї—Г—З—И–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤ ¬Ђ–Љ–µ—И–Њ—З–µ–Ї¬ї –Є –≤—Л–љ—Г—В—М –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г—Е–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–∞, –Ї—А—Г–њ–љ—Г—О вАУ –≤–∞—А–Є—В—М –і–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Л–љ—Г—В—М –Є–Ј —Г—Е–Є, —З—В–Њ–± –љ–µ —А–∞–Ј–≤–∞—А–Є–ї–∞—Б—М, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ–µ –±–ї—О–і–Њ.

–Я–Њ—Б—В–љ—Л–є –±–Њ—А—Й –њ–Њ вАУ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є

–Т –Ъ–Є–µ–≤–µ, –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —А–µ—Ж–µ–њ—В—Л –Є–Ј –Њ–±–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –њ–µ—А–µ–Ї–Њ—З–µ–≤–∞–ї–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ –Љ–µ–љ—О, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В–љ—Л–є –±–Њ—А—Й. –У–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –Њ–±—Л—З–љ—Л–є, –љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –≠—В–Њ—В –±–Њ—А—Й –µ–ї–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Б—В–Њ–≤, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Г –Њ–љ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї—Б—П –±–µ–Ј –±—Г–ї—М–Њ–љ–∞.

–Т –Ї–∞—Б—В—А—О–ї—О –Ї–Є–і–∞–ї–Є —Д–∞—Б–Њ–ї—М, –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї—Г, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ вАУ –љ–∞–≤–∞—А–Є—Б—В—Л–µ –±–µ–ї—Л–µ –Ї–Њ—А–µ–љ—М—П (–Ї–Њ—А–µ–љ—М –њ–µ—В—А—Г—И–Ї–Є, —Б–µ–ї—М–і–µ—А–µ–є) –Є —Б—Г—Е–Њ—Д—А—Г–Ї—В—Л, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –±–Њ—А—Й–µ —Ж–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б—Г—И–µ–љ–љ—Л–µ –≥—А—Г—И–Ї–Є. –У—А–Є–±—Л, —Б–≤–µ–Ї–ї—Г –Є –Љ–Њ—А–Ї–Њ–≤–Ї—Г —Б –ї—Г–Ї–Њ–Љ –ґ–∞—А–Є–ї–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–ї–Є –≤ –±–Њ—А—Й. –Я–Њ–Ј–ґ–µ —Б—В–∞–ї–Є –і–Њ–±–∞–≤–ї—П—В—М –µ—Й–µ –њ—А–Њ—В–µ—А—В—Л–µ —З–µ—А–µ–Ј —Б–Є—В–Њ –њ–µ—З–µ–љ—Л–µ –Є–ї–Є —Б—Л—А—Л–µ ¬Ђ—И–њ–∞—А–µ–љ–љ—Л–µ¬ї –Ї–Є–њ—П—В–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–Є–і–Њ—А—Л –Є –њ—А–Є–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –ї–∞–≤—А–Њ–≤—Л–Љ –ї–Є—Б—В–Њ–Љ –Є –њ–µ—А—Ж–µ–Љ. –С–ї—О–і–Њ —В–Њ–Љ–Є–ї–Є –≤ –њ–µ—З–Є –і–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ—Б—В –±—Л–ї –љ–µ —Б—В—А–Њ–≥–Є–є, —В–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є –±–Њ—А—Й –≤–∞—А–Є–ї–Є –≤—Б–µ – —В–∞–Ї–Є –љ–∞ –±—Г–ї—М–Њ–љ–µ –Є–Ј –Љ–µ–ї–Ї–Њ–є –і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —А—Л–±–Ї–Є. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –±–ї—О–і–Њ —Г–ґ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М ¬Ђ–Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–∞—П —О—И–Ї–∞¬ї (—Г—Е–∞).

–Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є –Ї–≤–∞—Б

–Ъ–≤–∞—Б –Є–Ј–і–∞–≤–љ–∞ –±—Л–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е –љ–∞–њ–Є—В–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –†—Г—Б–Є, —В–∞–Ї–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–∞–Љ–Њ–є –†—Г—Б—М—О, –њ—А–Є—В–Њ–Љ, –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Є вАУ –Ї–≤–∞—Б –±—А–∞–ї–Є —Б —Б–Њ–±–Њ–є –≤ –њ–Њ–ї–µ, –Ї–≤–∞—Б–Њ–Љ —Г–≥–Њ—Й–∞–ї–Є –≥–Њ—Б—В–µ–є, –Ї–≤–∞—Б –≤–µ–і–µ—А–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –Њ–њ—А–Њ–Ї–Є–і—Л–≤–∞–ї–Є –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –±–Њ–≥–∞—В—Л—А–Є, –Ї–≤–∞—Б —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ ¬Ђ–Я–Њ–≤–µ—Б—В–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В¬ї –Є –≤ –Ї–∞–Ј–∞—Ж–Ї–Є—Е –і—Г–Љ–∞—Е. –Ъ–≤–∞—Б—Л –±—Л–ї–Є –Љ–µ–і–≤—П–љ—Л–µ –Є —П–≥–Њ–і–љ—Л–µ, –Є—Е —Б–і–∞–±—А–Є–≤–∞–ї–Є ¬Ђ—Е—А–Њ–љ–Њ–Љ¬ї, —Е–Љ–µ–ї–µ–Љ, —Б–∞—Е–∞—А–Њ–Љ, –Љ—П—В–Њ–є, –Є–Ј—О–Љ–Њ–Љ –Є –њ–∞—В–Њ–Ї–Њ–є, –±—Л–ї –і–∞–ґ–µ –±–µ—А–µ–Ј–Њ–≤—Л–є –Ї–≤–∞—Б!

–Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б–Њ—А—В–Њ–≤ –Ї–≤–∞—Б–∞, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —З—В–Њ –Ї –±–∞—А–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г (XVII – XVIII–≤.) –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є—Б—М –і–≤–∞ —В–Є–њ–∞ –Ї–≤–∞—Б–∞ –њ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г вАУ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є, ¬Ђ—Е–Њ–ї–Њ–њ—Б–Ї–Є–є¬ї, –љ–∞ —Е–ї–µ–±–µ –Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є -—Б–Њ–ї–Њ–і–Њ–≤—Л–є. –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є –Ї–≤–∞—Б –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞—Е, –Ї–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–∞—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –ї—М–≥–Њ—В—Л, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ—В –Ї–љ—П–Ј–µ–є, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ—В –њ—А–Њ—З–Є—Е –≤–ї–∞—Б—В–µ–є, –љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї—О –Ї–≤–∞—Б–Њ–Љ, –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –Ј–∞–њ–Є—Б–Є —Б–≤–Њ–Є—Е, —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–µ—Ж–µ–њ—В–Њ–≤.

–£ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–≤–∞—Б–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–≤–Њ—П, –Њ—Б–Њ–±–∞—П —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞, —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ –ї–µ—З–Є—В –Њ—В —Б—В–∞ –љ–µ–і—Г–≥–Њ–≤. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–∞—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –њ—А–Є–Љ–µ—В–∞ вАУ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ—В—Г—И–Є—В—М –њ–Њ–ґ–∞—А —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–±—Л—В—М –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–≤–∞—Б–∞, —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ —В—Г—И–Є—В –ї—О–±–Њ–є –њ–Њ–ґ–∞—А, –∞ –µ—Б–ї–Є –Ї–Є–љ—Г—В—М –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М –Њ–±—А—Г—З –Њ—В –±–Њ—З–Ї–Є —В–Њ –њ–Њ–ґ–∞—А –і–∞–ї—М—И–µ –љ–µ –њ–Њ–є–і–µ—В. (—Н—Е, –Ј–∞–±—Л–ї–Є —Н—В—Г –і—А–µ–≤–љ—О—О –њ—А–Є–Љ–µ—В—Г –≤ —Б–Ї–µ–њ—В–Є—З–љ–Њ–Љ XIX–≤–µ–Ї–µ, –Є–љ–∞—З–µ –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Я–Њ–ґ–∞—А –љ–µ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї –±—Л, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ, –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —Б—А–Њ–Ї –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –Я–Њ–і–Њ–ї–∞!). –°–∞–Љ –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ—Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–є –Ї–≤–∞—Б –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ вАУ —А–ґ–∞–љ—Г—О, –њ—И–µ–љ–Є—З–љ—Г—О –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї—Г—О –љ–Є –±—Г–і—М –і—А—Г–≥—Г—О –Љ—Г–Ї—Г –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –њ—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є—П—Е –Є —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ —Б–Њ–ї–Њ–і –Ј–∞—Б—Л–њ–∞–ї–Є –≤ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Г—О –Ї–∞–і–Ї—Г –Є –Ј–∞–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є –Ї–Є–њ—П—В–Ї–Њ–Љ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 1/10 —З–∞—Б—В—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–Њ—А–Љ—Л –≤–Њ–і—Л. –Я–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Г—О —В–µ—Б—В–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г –Љ–µ—И–∞–ї–Є ¬Ђ–≤–µ—Б–µ–ї–Ї–Њ–Љ¬ї –і–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–ї–∞–і–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Ї—Г—Б–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є –≤ —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л–µ –Љ–∞–Ї–Є—В—А—Л –Є —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –µ–ї–µ —В–µ–њ–ї—Г—О –њ–µ—З—М –љ–∞ —Б—Г—В–Ї–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Љ–∞—Б—Б—Г —А–∞–Ј–±–∞–≤–ї—П–ї–Є –≤ –љ–Њ—З–≤–∞—Е –≤–Њ–і–Њ–є, –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–ї–Є –і—А–Њ–ґ–ґ–Є (—А–∞–љ—М—И–µ – –Ј–∞–±—А–Њ–і–Є–≤—И–Є–є —Е–ї–µ–±), –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Г—О –≤–Њ–і—Г –Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М—Б—П –µ—Й–µ –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤, —Б–і–∞–±—А–Є–≤–∞–ї–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ —А–∞–Ј–ї–Є–≤–∞–ї–Є –≤ –±–Њ—З–Ї–Є. –С–Њ—З–Ї–Є –≤ –Ї–≤–∞—Б–Њ–Љ –Њ—В–Ї–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –ї–µ–і –Є–ї–Є –≤ –Ї–∞–Љ–Њ—А—Г. –Т–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г, –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М —Н—В–Њ—В –Ї–≤–∞—Б, –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤ —А—Г—З–љ–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ, –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і —Б–Є–ї—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ—Г –Њ—З–µ–љ—М “–≤–µ–ї–µ—В–µ—А–њ–Є–Љ—Л–Љ” –ї—О–і—П–Љ!

–Ы–∞–≤—А—Б–Ї–Њ–µ —Г–≥–Њ—Й–µ–љ–Є–µ

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –Ы–∞–≤—А–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—В–µ–є, –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є –≤ –ї–∞–≤—А—Б–Ї–Є—Е —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ—Л—Е, —Е–Њ—В—П –Є –±—Л–ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–ї–Њ–µ–љ–Є–µ вАУ —В–Њ—З–љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –Њ–±–µ–і –і–ї—П –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ—Б—В–љ—Л–є –≥—А–Є–±–љ–Њ–є –±–Њ—А—Й, –Ї–≤–∞—Б –Є —Б–µ—А—Л–є –ї–∞–≤—А—Б–Ї–Є–є —Е–ї–µ–±. –С–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—В–µ–є —Г–≥–Њ—Й–∞–ї–Є –њ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ґ–µ –±–Њ—А—Й–Њ–Љ —Б –Љ–∞—Б–ї–Є–љ–∞–Љ–Є –Є –ґ–∞—А–µ–љ–Њ–є —А—Л–±–Њ–є.

–Ґ–∞–Ї –ґ–µ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –ї–∞–≤—А—Б–Ї–Є–µ —Е–ї–µ–±—Л, —Б—З–Є—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ–Є –і–∞–ґ–µ —Б—А–µ–і–Є –≤—Л–њ–µ—З–Ї–Є –њ—А–Њ—З–Є—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є. –Т–љ–∞—З–∞–ї–µ –µ–≥–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–ї–Є –Є–Ј –њ—А–Њ—Б—Д–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—Б—В–∞ –≤ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞—Е –і–ї—П –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Є, –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б–Њ–±–Њ—А–љ—Л—Е —Б—В–∞—А—Ж–µ–≤. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, —Е–ї–µ–± —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ–є –Ы–∞–≤—А—Л, –љ–Њ –µ–≥–Њ –µ—Й–µ —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –ї–∞–≤—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ–Ї–∞—А–љ–µ, –Є –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ, –∞ ¬Ђ—Б –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ¬ї, —Н—В–Њ—В —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—Л—З–∞–є ¬Ђ–±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Е–ї–µ–±–∞–Љ–Є¬ї —Г–≤—Л, –Ј–∞–±—Л—В.

–І—В–Њ –ґ–µ –і–Њ –Њ–±–µ–і–Њ–≤, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –і—Г—И–µ–≤–љ—Л–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Э–∞—В–∞–ї–µ–љ—Л –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–Њ–є –±—Л–≤—И–µ–є —В–Њ–≥–і–∞ —Г—З–µ–љ–Є—Ж–µ–є –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е –і–µ–≤–Є—Ж. –Ю–љ–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В —Б—В–Њ–ї—Л –њ–Њ–і —Б–µ–љ—М—О –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤, –ї–∞–≤—А—Б–Ї–Є–є –±–Њ—А—Й —Б –Љ–∞—Б–ї–Є–љ–∞–Љ–Є, –Ј–∞–ґ–∞—А–µ–љ–љ—Г—О —А—Л–±—Г, —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –ї–Њ–ґ–µ—З–Ї–Є –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ —А—Л–±–Њ–Ї, —З–µ—А–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В–љ—Л–є —Е–ї–µ–± –Є —Й–µ–Ї–Њ—В–∞–≤—И–Є–є —П–Ј—Л–Ї –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–є –ї–∞–≤—А—Б–Ї–Є–є –Ї–≤–∞—Б, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ–µ—В—М. ¬Ђ–Я–µ–є—В–µ, –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є, –њ–µ–є—В–µ вАУ —Г–≥–Њ—Й–∞–ї —Б—В–∞—А—Л–є –Љ–Њ–љ–∞—Е, –њ–Њ–і–ї–Є–≤–∞—П –≤ —Б—В–∞–Ї–∞–љ—Л –Ї–≤–∞—Б вАУ –Я–Њ—В–Њ–Љ вАУ —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П –Њ–љ – –њ–Њ–і—А–µ–Љ–ї–Є—В–µ –≤ —Б–∞–і–Њ—З–Ї–µ –љ–∞ –Љ—Г—А–∞–≤–µ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ вАУ —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї –Њ–љ —И—Г—В—П вАУ –љ–µ –њ–Њ–є—В–µ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ, —В—Г—В –≤–µ–і—М –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—МвА¶–°–Љ–µ—Е вАУ —Б–Љ–µ—Е–Њ–Љ, –∞ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ –Ї–≤–∞—Б–∞, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞, –≤–µ—Б–љ—Л, —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ–µ—В—М –Є —Б–Љ–µ—П—В—М—Б—П!…¬ї. –Ъ–∞–Ї–Њ–є –≤—Б–µ —В–∞–Ї–Є –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Н—В–∞ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–∞—П –Є–і–Є–ї–ї–Є—П —Б –њ—А–Є–љ—П—В—Л–Љ–Є –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П—Е —Д–∞—Б—В—Д—Г–і–∞–Љ–Є –і–ї—П –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –∞ —В–Њ–Є —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–∞–Љ–Є, —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ–є —Е–ї–µ–±–∞–Љ–Є, –≤—Б–µ–Љ–Є —Н—В–Є–Љ–Є –±–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є —Б –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–≤–∞—Б–Њ–Љ, ¬Ђ–Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–Љ–Є¬ї –±—А–µ–љ–і–∞–Љ–Є –Є –њ–∞—В–µ–љ—В–∞–Љ–ЄвА¶